どうも!宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。

今回は「地球から最も遠くで見つかった恒星」というテーマで動画をお送りしていきます。

キャベチのツイッター(@uchuyabaich)をフォローするとブログの更新がお知らせされます!

目次

観測史上最も遠い天体とは?

観測技術が大きく進歩することによって、現代では遥か数十億年、百数十億年もかけて超遠方の宇宙から地球にやってきた光を観測できるようになりました。

宇宙は膨張しているため、遠方の天体から放たれた光は地球に到達する過程で波長が伸びます。

その波長の伸び度合いを示す指標が「赤方偏移」というもので、これが大きいほど波長が伸びていることがわかります。

つまり赤方偏移の値zが大きいほど遠くからやってきた光である、ということになります!

Credits: Video – NASA, ESA, and G. Bacon (STScI);

Credits: Video – NASA, ESA, and G. Bacon (STScI);

science – NASA, ESA, P. Oesch (Yale University),

G. Brammer (STScI), P. van Dokkum (Yale University),

and G. Illingworth (University of California,Santa Cruz)

これまで発見されてきた天体の中で最もzの値が大きい、つまり地球から遠い場所にあると考えられているのは、GN-z11という銀河です。

北斗七星のあるおおぐま座のしっぽの方にこれでもかと拡大した先に、ようやくGN-z11があります。

GN-z11は名前にも入っている通りzの値が11.1となっていて、そこから割り出されたGN-z11の地球からの現在の距離はなんと約320億光年にもなり、観測された光は今から134億年も前、宇宙が誕生してわずか4億年後の光だと判明しました!

この銀河の大きさは私たちの住む銀河系の25分の1、質量は100分の1程度と小柄にもかかわらず、銀河系の20倍もの速度で星が誕生していて、そのおかげで超遠方から遥か地球にまで光を届けるほど明るいと考えられています。

単一の恒星として断トツ遠くで発見された恒星

GN-z11を含め、地球から超遠方にある天体で実際に地球から観測できるのは、それ自体がとても明るい銀河やクエーサーだとか、超新星といった極めて明るい爆発現象である場合がほとんどです。

単一の恒星はほぼ確認できていません。

ですが、たった一つだけ、その他の恒星とは群を抜いて遠い宇宙にて発見された単一の恒星が発見されています!

その恒星の名は、「イカロス」といいます。

Credit:NASA, ESA, P. Kelly (University of Minnesota)

Credit:NASA, ESA, P. Kelly (University of Minnesota)

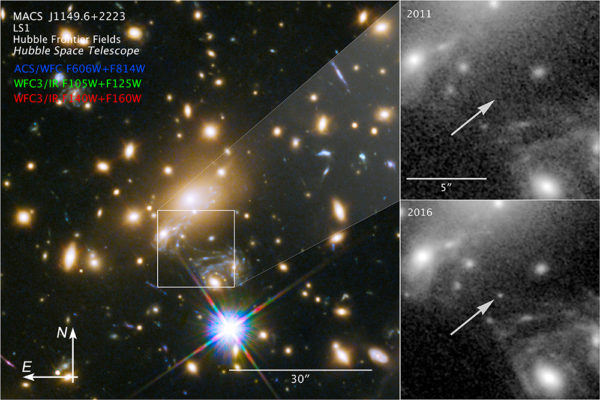

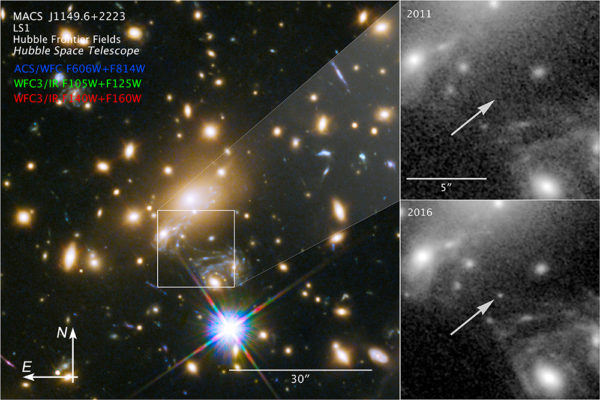

イカロスは地球から53億光年離れたMACS J1149+2223という銀河団がある方向にて発見されました。

画像右上のように2011年には一切見えなかった天体が、2016年時点でははっきりと映っているのがわかります!

この光源こそが、最も遠くで発見された恒星イカロスです。

実際のところ、このように時期によって変化する光源のほとんどが超新星爆発などの極めて明るい天体現象です。

ですがこの光源の光のスペクトルを調べたところ、初めて確認された2013年から変化していないことが明らかになったそうです。

これは超新星爆発ではあり得ない特徴です。

この「時間経過とともに光のスペクトルが変化しない」という特徴から、この光源は超新星ではなく、後述する重力レンズ効果によって通常の2000倍も明るく見えるようになった単一の恒星であると考えられています。

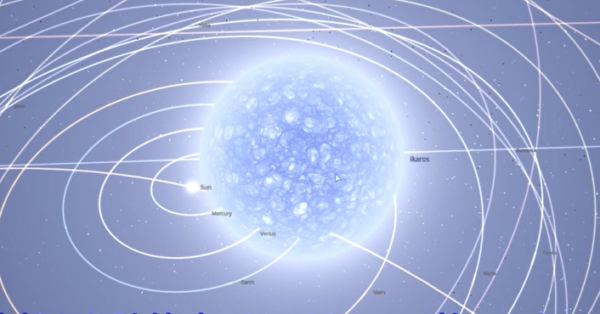

アインシュタインの相対性理論と実際の観測によって、重力によって空間が歪み、光が曲げられることが明らかになっています。

例えばブラックホールのような強力な重力を持った天体の背後からやってきた光は、その進路が歪められることで、本来だと地球に届かない方向に放たれた光も地球に届くことがあります。

これが重力レンズ効果です。

重力レンズ効果が起こると、地球から見ると背後にある天体が通常よりも極めて明るく見えたり、複数個に分裂しているように見えたりもします。

不思議ですね!

Credit:NASA, ESA, P. Kelly (University of Minnesota)

Credit:NASA, ESA, P. Kelly (University of Minnesota)

特にイカロスの場合は銀河団MACS J1149+2223全体に加え、恒星や中性子星、ブラックホールなどの小さな天体による重力レンズ効果(重力マイクロレンズ効果)も合わさって、さらに光が増大させられ2000倍もの明るさになったそうです。

このイカロスからの光は、実に94億年もかけて地球に届いたものと考えられています!

これはイカロスが発見されるまで最も遠かった単一の恒星の距離記録を実に100倍以上上回る、断トツの記録となっています!

イカロスってどんな恒星?

イカロスからやってきた光から赤方偏移分を取り除き、その星自体のスペックを分析すると、表面温度が11000~14000℃と高温で、半径が太陽の180倍もある青色超巨星と似た特徴を持っているそうです。

この情報から計算すると、イカロスの放つエネルギーは太陽の実に60万倍程度にもなるそうです!

天の川銀河内でも相当ハイスペックな恒星ですね。

いかに重力レンズ効果でドーピングしているとはいえ、はるばる94億年もかけて地球に光を届けるとなると、その星自体も相当に明るい必要があるみたいです。

また2016年10月30日には、元々のイカロスの位置から少し離れた位置に、もう一つの光源がみえたそうです。

これはイカロスが連星系である可能性を示しているそうです!

仮に本当にイカロスが連星系であるとしたら、重力レンズ効果による増光率や、イカロスのスペックが今回お伝えした数値とはまた異なってくるようです。

イカロスの発見は今後どう役立つ?

イカロスが発見される前までも、重力レンズ効果による大幅な増光が起こる事で、超遠方にある単一の恒星が観測できるという事は、原理的には知られていました。

それがイカロスが見つかることで、実際に可能であることが示されたということになります。

今後もイカロスを観測したのと同様の条件で他の恒星も観測していくことができれば、宇宙初期に存在していた恒星の性質を実際に理解することができるようになります!

これは星や宇宙の進化の理論では非常に重要な役割です。

結論:イカロスを見つけるなんてイカス~↑……は??

情報参照元:https://news.berkeley.edu/2018/04/02/cosmic-lens-helps-hubble-capture-most-distant-star-ever-seen/

サムネイル画像クレジット:NASA, ESA, P. Kelly (University of Minnesota)